Blaise Cendrars : « écrire… c’est peut-être abdiquer. J’ai dit. »

Table des matières

Pendant longtemps, le personnage de Cendrars a orienté la lecture de ses livres vers une geste de « bourlingueur », d’itinérant, d’aventurier ou encore de légionnaire. Personnage truculent, haut-en-couleurs, fort-en-gueule, amoureux de la France, buveur, fumeur, ami des têtes brûlées… celui qui se revendique comme un « anarchiste de droite » ne dissimule pas son aversion pour les milieux intellectuels, artistiques et littéraires. Comment comprendre cette inimitié pour les mouvements d’avant-garde (comme le surréalisme) ou de l’esprit (comme La Nouvelle revue française), lui qui est pourtant plus avant-gardiste et plus moderne que ceux qu’il « dénonce » comme tels ? « Toute réception critique est historique », rappelle Roland Barthes, puisqu’elle est régie par « un système fonctionnel dont un terme est fixe : l’œuvre, et l’autre variable : le monde, le temps qui consomment cette œuvre ». On ne saurait donc, dans une optique très barthienne, appréhender l’œuvre de Cendrars sans passer par une contextualisation préalable.

SOMMAIRE

Frédéric Sauser, plus connu sous le pseudonyme de Blaise Cendrars, naît le 1er septembre 1887 à La Chaux-de-Fonds, en Suisse, dans un milieu bourgeois et protestant. Très jeune, il est déjà habitué aux voyages, puisque balloté au rythme des changements de profession de son père et de ses projets économiques extravagants. Cette conception du voyage et d’une identité qui dépasse les frontières marqueront l’écriture cendrarsienne.

1. L’hybridité d’un poète insaisissable : de Blaise « Cendrart » à Blaise Cendrars

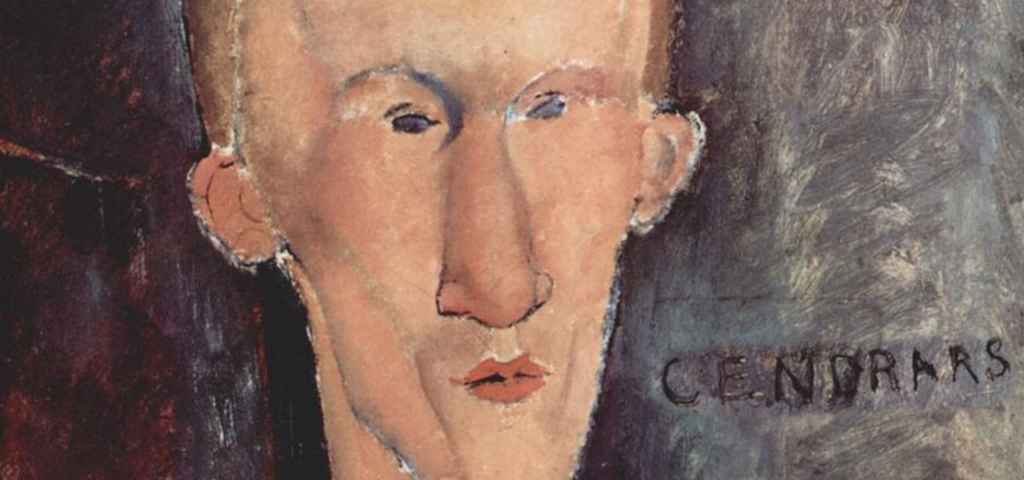

Portrait de Blaise Cendrars (1918), collection privée.• Crédits : Amedeo Modigliani (1918) (Source : Wiki)

L’incontestable actualité de l’œuvre cendrarsienne, se manifestant notamment par les nombreux travaux de recherche qui lui sont consacrés chaque année et la curiosité que porte périodiquement la critique vers un écrivain en marge pour rafraîchir ses références, semble procéder justement de son caractère pluriel et inclassable. Cendrars est un auteur dont on peut dire tout et son contraire, selon l’une ou l’autre des facettes que l’on s’approprie. Ce qui est souhaitable au niveau de la réception critique constitue cependant pour le commentateur un écueil, contre lequel nous mettait déjà en garde l’un des plus grands spécialistes de Cendrars, Claude Leroy. Il affirme ainsi : « Disposer d’une légende permet de se donner à lire, tout en se dissimulant.[1] » Tâchons cependant de savoir qui se dissimule derrière la légende.

Frédéric Sauser, que l’on connaît mieux sous le nom de Blaise Cendrars, naît le 1er septembre 1887 à La Chaux-de-Fonds, en Suisse, dans un milieu bourgeois et protestant. Très jeune, il est déjà habitué aux voyages, puisque balloté au rythme des changements de profession de son père et de ses projets économiques extravagants. Entre 1894 et 1896, la famille Sauser s’installe à Naples où Cendrars étudiera et apprendra la langue italienne. Puis, il partira à Bâle, Neuchâtel, au gré des déménagements et des nouveaux projets de son père. Son manque d’assiduité le pousse, dès 1904, à abandonner les études. L’adolescent suisse fugue de la maison de ses parents en sautant par la fenêtre. D’un seul bond, et sur une décision qui paraît être un “coup de tête”, il rompt avec une vie familiale où il étouffe, quitte l’Ecole de commerce de Neuchâtel où il s’ennuie, abandonne le métier qu’on lui destiné et donne congé à un pays dont il rejette déjà le conformisme puritain. Ce départ le lance dans une bourlingue à travers l’Allemagne vers la Russie, où il se formera à l’horlogerie-bijouterie auprès d’un maître artisan ; puis par le Transsibérien vers la Chine. Plus tardivement, il retournera en Europe, où il s’inscrira à l’université de Berne, d’abord en médecine, ensuite en lettres, mais n’achève jamais son cursus. En 1911, après un deuxième séjour en Russie, il traverse l’Atlantique et part habiter à New-York considérée comme la ville de tous les espoirs.

Ces ballotages incessants, et l’incapacité de Frédéric Sauser à déterminer pour lui-même un parcours de vie, constituent les prémices de ce qui forgera, plus tard, l’identité Blaise Cendrars. Insaisissable, indéterminable, bourlingueur, aventurier, ses nombreux voyages ont été ponctués de rencontres, de défis, dans des conditions souvent difficiles et en marge de la société, qu’il résumera plus tard, de façon plus ou moins avérée, dans son célèbre recueil de poésie La Prose du Transsibérien. Surtout, il réactive le double sens étymologique du verbe partir : le premier, transitif, signifiant « diviser en parts ». Il était possible de partir le pain comme les mauvais garçons. Cela annonce d’emblée la volonté du futur écrivain et poète de se forger une identité éclatée, et par là-même, difficilement saisissable.

Vivant une vie de reclus à New-York, il compose, sous le titre Hic, Haec, Hoc, une série de portraits sinistres qu’il parachève par la signature de « Blaise Cendrart ». Placé sans aucun commentaire, le paraphe témoigne de l’invention prématurée du pseudonyme (il n’a alors que vingt-quatre ans).

Ce pseudonyme de « Cendrart », qui n’a pas encore trouvé sa forme définitive, est on ne peut plus explicite. Il se comprend en référence à l’art, monde auquel il veut être associé. Mais le néologisme avec le terme « Cendre » annonce déjà la volonté pour le futur poète de se forger une identité, de s’offrir la possibilité d’une renaissance par l’art : c’est ce qu’on appelle la palingénésie. Il réexplicitera cette idée dans le premier tome de ses Mémoires, L’Homme Foudroyé : « Je ne trempe pas ma plume dans un encrier, mais dans la vie. Ecrire, ce n’est pas vivre. C’est peut-être se survivre. » (p.312). Autrement dit, le processus d’écriture pour Cendrars est animé par ce cycle qui engendre et détruit, plaçant l’écriture palingénésique sous le signe du phénix. L’écriture lui confère le pouvoir de se régénérer après s’être consumé dans les flammes. Le pseudonyme exploite d’ailleurs le symbolisme de l’oiseau mythique, entre la paronomase du prénom « Blaise » associé aux « braises », et « cendres » de Cendrart.

Sous les conseils de son frère, il changera le « t » en « s », finale fautive du verbe ardere, brûler, qui ne se prononce pas. En printemps 1912, le premier recueil de poèmes signé sous le nom de Blaise Cendrars paraît aux éditions : Les Pâques, qui associe la vie dégradée de la grande ville à la Passion du Christ. Il se fait aussitôt remarquer par le maître des surréalistes, Guillaume Apollinaire. Celui-ci estime que « Pâques [est] meilleur que tous les poèmes publiés dans le Mercure depuis dix ans[2] ». La légende Cendrars commence.

2. L’avant-garde et la rencontre avec le couple Delaunay (1912-1913)

Oeuvres de l’artiste surréalistes Sonia Delaunay, qui participa aux illustrations de la Prose du Transsibérien et de la Petite Jeanne de France de Cendrars entre 1912 et 1913

Si l’on considère la pléthore des images, des périphrases ou des surnoms auxquels a prêté la légende du voyageur Cendrars, il est incontestable qu’elle s’est accréditée très tôt au risque de dissimuler l’œuvre de l’écrivain. Dès l’arrivée à Paris, en 1912, d’un jeune poète dont on ne savait pas trop s’il venait d’Amérique ou de Russie, une rumeur de voyages et d’aventures environne le pseudonyme. Apollinaire évoque « un lecteur singulier qui était un amateur de bibliothèques » qui lui confie in extenso : « Je me souviens de lassitudes profondes dans ces villes où j’errais et afin de me reposer, de me retrouver en famille, j’entrais dans une bibliothèque »[3]. Apollinaire ne révèle pas cependant le nom de celui qu’il surnomme alors « l’Errant des bibliothèques », en qui Cendrars se reconnaîtra dans Bourlinguer quarante-cinq après la chronique du surréaliste (p.364 de Bourlinguer).

Par l’entremise du maître des surréalistes, Cendrars intègre le cercle très restreint des avant-gardes, artistes novateurs du Paris des années 1910. Il y fait de nombreuses rencontres, dont celle qui va marquer un véritable tournant dans sa vie de poète : le couple Delaunay. Sonia Delaunay lui propose en effet dès 1912 une collaboration associant les arts plastiques à la poésie : de là naît la célèbre création Prose du Transsibérien et de la Petite Jeanne de France. Ensemble, ils créent le premier poème simultané, mêlant textes et images en une relation dynamique. Paru en 1913, cette épopée lyrique raconte le périple à bord du célèbre Transsibérien, au travers d’une mythification de ce symbole de l’époque moderne, « qui retombe toujours sur toutes ses roues[4] ».

La liste des surnoms n’a cessé ensuite de s’enrichir. D’abord, le romancier américain John Dos Passos présente son ami comme « l’Homère du Transsibérien[5] » ; ensuite, Paul Morand, plus sensible à la dimension russe du poème, salue « une sorte de Tolstoï du Transsibérien ». Georges Simenon y voit davantage une ode marine ou maritime, et rend hommage au « boucanier du roman et de la poésie » (Les Nouvelles littéraires, 8 décembre 1960), tandis que Georges Gabory puise dans l’inspiration céleste pour célébrer « l’écumeur de la voie lactée » (Action, n°8, août 1921). Enfin, Jean Cocteau le décrit comme « le pirate du lac Léman ». Autant de périphrases pour parler d’un pseudonyme, Blaise Cendrars, comme autant de facettes différentes de celui qui a toujours refusé d’être enfermé dans une catégorie.

3. La Grande Guerre, la Légion étrangère et mystique de la « Main coupée »

Portrait de Blaise Cendrars en habits de la Légion étrangère durant la Grande Guerre, extrait de l’édition de 1946 de La Main coupée

En 1914, l’assassinat du couple héritier austro-hongrois par un nationaliste serbe à Sarajevo génère un conflit local entre l’empire austro-hongrois et le royaume de Serbie. Par suite du refus de céder à l’ultimatum de l’Autriche-Hongrie, la Serbie entre en guerre contre l’empire. Par un jeu des alliances, les grandes puissances européennes sont entrainées sur la voie de la guerre : en août 1914, c’est la Grande Guerre. Elle oppose deux coalitions : la Triple-Entente et l’Alliance.

Si la Suisse demeure neutre dans le conflit, Cendrars, qui ne cachait pas son amour pour la France, décide de s’engager dans l’armée française et appelle tous les étrangers amoureux de la France à rejoindre le combat[6]. Mais il ne cache pas non plus que cette décision est également la conséquence de ses querelles de plus en plus vives, prenant un tour martial, avec les artistes parisiens de l’avant-garde. L’écrivain, dans un entretien avec Michel Manoll, dira préférer la vraie guerre à « cette foire aux vanités et ces simulacres de combat ».

Il est reversé dans la Légion étrangère afin de combattre aux côtés des forces de l’Alliance. De 1914 à 1915, il est au front dans un groupe composé de légionnaires issus de différents pays du monde. La langue n’est pas une barrière, et Cendrars apprend à connaître ses camarades et noue des amitiés solides qui reparaîtront au cours de sa vie. Ses rencontres et ses échanges lors de la vie au front, bien que présents dans l’ensemble de ses Mémoires, trouveront une résonnance particulière dans son deuxième tome intitulé La Main coupée. Dans le deuxième tome de la Tétralogie, il dira des légionnaires : « C’étaient des hommes de métier. Et le métier d’homme de guerre est une chose abominable et pleine de cicatrices comme la poésie ». Le parallèle entre le métier de légionnaire et la poésie est décapant : l’écriture apparaît comme une dérivation de la violence. Cette analogie place l’engagement de Cendrars, en août 1914, dans une lumière crue. Sous le masque du guerrier se dissimule toujours le poète. La guerre apparaît comme la continuation de la poésie par d’autres moyens.

Au quatrième jour de l’offensive de Champagne, le 28 septembre 1915, la troupe doit s’emparer du Bois de la Crête reliant la ferme Navarin à la butte de Souain[7]. Les hommes mènent l’assaut dans un corps à corps très violent duquel Cendrars verra la plupart de ses camarades périr. Durant cet affrontement, le caporal Sauser est lui-même atteint d’une rafale de mitrailleuse qui lui arrache le bras droit. Il est transféré à l’hôpital militaire, où son bras est amputé – le bras d’écrivain – au-dessus du coude. Tout sa vie, il relatera être hanté et souffrir de cette « main fantôme ». Si dans ces écrits, il reviendra souvent sur la Guerre, il n’évoquera jamais, dans l’ensemble de son Œuvre, le moment de sa blessure.

Plusieurs fois, il traitera la question de la Guerre comme thème central : La Guerre au Luxembourg, paru en 1916, raconte les combats sous le couvert d’une comptine. En 1918, il compose J’ai tué, poème d’une extrême violence, sans complaisance, dans lequel, à la manière d’un Baudelaire écrivant La Charogne, il poétise la violence du front. Surtout, il constate, avec une grande froideur : « J’ai le sens de la réalité, moi, poète. J’ai agi. J’ai tué. Comme celui qui veut vivre. » (Blaise Cendrars, Œuvres autobiographiques complètes, T.I, « Bibliothèque de la Pléiade », Gallimard, p.816)

À la différence de sa passion pour le voyage et de l’invention d’un pseudonyme, la troisième et dernière pierre de la légende s’est imposée à Cendrars : c’est la guerre qui a fait de lui un manchot. Ce grand admirateur de Don Quichotte devient le Cervantès de la littérature française et francophone. Au bas de ses correspondances, figure une formule qui retient l’attention : « Avec ma main amie ». On le nomme désormais « Blaise Sans-Bras » (paronomase ironique de Blaise Cendrars), et aux yeux de tous, il devient « l’homme à la main coupée »[8]. Force est de constater cependant que cette disparition se joint parfaitement à la légende morcelée et éclatée que s’est bâti le personnage Cendrars : elle renforce, physiquement et spirituellement, son caractère éminemment insaisissable.

Si la blessure de Cendrars ne fut pas voulue, on ne découvre pas sans trouble qu’elle répondait à une espèce d’attente et émanait, en un sens, d’une destinée quasi-mystique. D’abord, la main se voit désignée à une coupure aussi prémonitoire que le portrait d’Apollinaire dans lequel De Chirico avait entouré d’un cercle la tempe où le poète serait frappé. C’est de sa main droite que l’auteur de la Prose du Transsibérien écrit en 1913 : « Et mes mains s’envolaient aussi, avec des bruissements d’albatros[9] ». Deux ans plus tôt, en 1911, José, le héros du roman de Cendrars, Aléa, est pris d’une rêverie qui tourne au cauchemar : il s’imagine chef d’orchestre, à qui l’on vient arracher les mains « comme tronqué de ses ailes gigantesques, une plaie rutilante au centre de son être[10] ». Mais le plus stupéfiant de ces intersignes reste sans doute le poème en prose du 15 novembre 1912, intitulé « Derniers souvenirs » : « Sur son lit d’insomnie le Christ se dresse hagard, la bouche pleine d’épouvante. Il s’est tant débattu, qu’il a pu dégager un bras en s’arrachant une main, clouée désormais au Bois spongieux, telle une conscience. Son bras trogne fait de grands gestes ». Rédigé un peu moins de trois ans avant la blessure, le lien qu’il tisse entre cette mutilation et la « conscience » est lourd de résonnance.

4. La plénitude par l’amputation, un paradoxe très cendrarsien

Blaise Cendrars posant au-dessus du Vieux-Port de Marseille © AFP / Photos Vintages / Colorisée par mes soins pour l’occasion

Nous n’épiloguerons pas sur le parcours de Cendrars et la situation en France durant l’entre-deux-guerres. D’abord parce que nous aurons l’opportunité de revenir, de façon sporadique, sur certains points de cette période de sa vie au cours du développement de notre thèse ; ensuite parce que le plus important pour appréhender le personnage Cendrars, à savoir les trois éléments qui constituent l’identité cendrarsienne, a pu être évoqué précédemment. Rappelons-le : le voyage, l’invention du pseudonyme et l’amputation du bras droit. Pour synthétiser l’évolution de Blaise Cendrars entre 1915 et 1940, nous dirons que ce furent pour lui les années les plus prolifiques de sa carrière d’artiste : l’activité artistique de Cendrars est débordante, il publie de nombreux recueils, s’essaie au cinéma, art nouveau par excellence, part habiter au Brésil en 1924, terre du Nouveau Monde aux couleurs de braises, par opposition à la vieille Europe qu’il juge décadente à la suite des affres de la première Guerre mondiale. Cette décision n’est d’ailleurs pas sans lien avec sa conception de l’art : l’Europe voit le retour de l’académisme artistique, là où le Nouveau Monde devient le vivier d’arts novateurs, notamment avec le modernisme brésilien représenté par des figures comme celles d’Oswaldo de Andrade ou encore Tarsila do Amaral, avec qui il nouera de vrais liens d’amitié. À croire, in fine, que c’est dans l’amputation que Cendrars accède enfin à la plénitude et l’épanouissement de son expression artistique. Paradoxe très cendrarsien s’il en est.

Pendant ces trois années au Brésil, il va s’essayer à différents arts nouveaux, va découvrir le montage pelliculaire du cinéma et réaliser plusieurs courts-métrages, des « pots-pourris » artistiques où se confondent poésie, roman, dessins, mais va également pratiquer la musique auprès d’Oswaldo de Andrade et son frère Mario. Cet ensemble va créer chez lui la passion de la Rhapsodie, orale comme écrite, c’est-à-dire une passion pour l’assemblage et le collage, le mélange des voix, des tons, des registres et des styles, où il va confondre musique et littérature… Il va enfin trouver un style artistique à la mesure de son identité : un mélange, qui trouve une continuité et une cohérence paradoxales dans la discontinuité et la non-linéarité. En 1927, se sentant pleinement épanoui, il rentre en France et part habiter dans la région de Marseille, au lieu-dit de La Redonne, lieu qui aura une place à part entière dans le futur premier tome de ses Mémoires, L’Homme Foudroyé.

Il va se retrancher à La Redonne où il va écrire de nombreux romans. Parmi les plus célèbres, on compte Le Plan de l’Aiguille, Les Confessions de Dan Yack et Rhum : L’Aventure de Jean Galmot, ce dernier fermant la parenthèse romanesque de trois ans d’écriture depuis le récif qui surplombe Marseille. Ces années fort prolixes, tant sur le plan poétique, romanesque et cinématographique, font de Cendrars un incontournable de son époque. Au point qu’il y aura un passage à vide, entre 1932 et 1940. L’écrivain Albert t’Serstevens, ami de l’auteur, cité par Claude Leroy dans la Notice de Histoires Vraies, le résume parfaitement ainsi : « C’était la période où Blaise, dans l’euphorie du succès, se laissait aller à une sorte de relâchement, sollicité de tous côtés par les journaux, magazines, revues qui lui demandaient de la copie ».

5. La seconde renaissance de Blaise Cendrars : les Mémoires de la résurrection

Comment Blaise Cendrars a-t-il vécu les années de guerre de 1940 à 1945 ? Il faudrait tout un essai pour tenter d’y répondre. On ne peut ici que fournir quelques points de repère. Mais si l’exercice est indispensable, il est délicat quand on veut se garder d’approximations ou de jugements sommaires. Traumatisé par la débâcle française de 1940, Cendrars s’est exilé dans le Sud de la France, alors occupée par les Allemands. Son inspiration artistique sera aussi ankylosée que l’état du pays pour lequel il s’était battu durant la première Guerre (jusqu’à perdre littéralement une partie de lui-même). Dans une lettre issue de sa Correspondance avec celle qu’il considère comme sa muse, Raymone Duchâteau, il témoigne de son désenchantement : « Pauvre France ! Et pourtant, il faut que je m’y mette sérieusement. […] Mais je ne peux travailler sérieusement.[11]». La débâcle de juin 40 est vécue comme un drame personnel, comme il le donne à déchiffrer dans son premier tome des Mémoires. Pour le dire simplement, cette défaite est vue comme une seconde amputation aussi cruelle que la première. La mort de la France à laquelle il assiste les 13 et 17 juin, comme il le dit aux pages 461 et 463 de L’Homme foudroyé, c’est la sienne, autrement dit la faillite de ce qu’il a voulu bâtir de la main gauche à partir de 1917, un monde renaissant comme le phénix des cendres de l’ancien[12].

Ses correspondances entre 1940 et 1945 laissent entrevoir un homme plein d’amertume et se sentant trahi par la Patrie qu’il a adoptée. Cette amertume se cristallise au travers de la figure du Maréchal Pétain. Cendrars, en tant que poilu de la Grande Guerre, qui n’avait pas hésité au cours de sa carrière de journaliste à faire l’éloge du vainqueur de Verdun, se sent abandonné sans pour autant condamner ouvertement l’une des personnes qu’il avait sacralisées. Surtout ressurgit en lui la haine viscérale, intacte, contre ceux qu’il nomme les « Boches ». Pour simplifier à l’extrême, ces trois années, vécues comme une malédiction personnelle, n’ont fait de Cendrars ni un collaborateur, ni un résistant, mais un homme passif désenchanté par les événements, sombrant parfois dans le nihilisme.

En 1945, au sortir de la Seconde Guerre Mondiale, après quasiment vingt ans d’absence sur la scène littéraire et artistique (exception faite de quelques reportages parus entre 1930 et 1935), Blaise Cendrars refait parler de lui. C’est dans La Flandre libérale que son retour est annoncé en gros titre, dans l’édition du 20 novembre 1945 : « Blaise Cendrars fait sa réapparition ». Le ton est donné : c’est un sentiment de surprise qui domine dans la presse à la sortie de L’Homme foudroyé, première publication littéraire depuis près de cinq ans. Une gamme de surprises, plutôt, qui s’échelonnent entre le plaisir des retrouvailles – on l’avait perdu de vue depuis l’avant-guerre -, l’étonnement souvent admiratif que provoque un livre aussi inclassable et la perplexité de le découvrir si inactuel et, parfois même, intempestif. En 1945, Cendrars est en effet un revenant, avec toutes les acceptions que peut revêtir ce mot, et ce qu’il comporte d’inactuel, d’inespéré, presque d’inquiétant voire de spectral.

Selon les propos qu’il tient dans L’Homme Foudroyé (mais faut-il le croire sur parole ? Là est une autre question), la « réminiscence » de l’écrivain et poète débute à Aix-en-Provence, le 21 août 1943. Après une visite auprès de son ami Edouard Peisson, à qui il dédie la lettre qui ouvre le premier tome de ses Mémoires, il est frappé par le besoin d’écrire de nouveau. Après son premier tome, trois autres volumes de souvenirs suivront à brefs intervalles, La Main coupée (1946), Bourlinguer (1948) et Le Lotissement du Ciel (1949), tous trois sous la couverture indigo que lui réservent les éditions Denoël. Toute la « tétralogie », comme l’a nommée l’écrivain belge Albert t’Serstevens, vieil ami de Cendrars, est pour ainsi dire issue de la visite bouleversante que lui a rendue Edouard Peisson, et qui mérite bien d’être considérée comme une Annonciation (mais à l’insu de l’annonciateur).

À Aix-en-Provence, où Cendrars demeurera pendant huit années, il fréquente peu de monde. Il a cependant pris l’habitude de déjeuner tous les dimanches chez les Peisson. Et c’est en assistant à l’arrivée d’un membre de la Gestapo qui prend possession de la grange des Peisson que Cendrars sera comme happé de nouveau dans l’écriture. Comme vu précédemment, lui qui associait la guerre à la poésie, et plus généralement au monde de la littérature, reprendra les armes à sa manière (son amputation du bras droit l’empêchant de s’enrôler véritablement dans l’armée). Il commence la rédaction de L’Homme foudroyé, dont il refuse la catégorisation de « roman » ou de « Mémoires », pour rendre hommage aux Poilus mais également pour façonner enfin, textuellement, sa légende.

Mais, et c’est là l’objet de notre étude, Cendrars se refusera toujours à parler exclusivement d’écriture. Lui qui fut le premier à inaugurer l’« art simultané » avec Sonia Delaunay, veut associer dans ses Mémoires une œuvre plus grande encore, celle de la légende Blaise Cendrars. On ne saurait donc étudier ses Mémoires sans prendre en compte la ramification de ses procédés, à commencer la simultanéité de l’écrit et de la voix et de ses œuvres satellites qui participent à donner du relief à cette tétralogie. Ce n’est pas sans raison que Cendrars affirme ainsi, dans L’Homme Foudroyé : « Ecrire, ce n’est pas vivre. C’est peut-être se survivre. Mais rien n’est moins garanti. En tout cas, dans la vie courante et neuf fois sur dix, écrire… c’est peut-être abdiquer. J’ai dit. » (page 312)

[1] Claude Leroy, « Invention de la prochronie », Sud, « Blaise Cendrars », 1988, p.219

[2] Cité par Christine Le Quellec Cottier dans son ouvrage Blaise Cendrars. Un homme en partance, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, 2010.

[3] Guillaume Apollinaire, « Les quais et les bibliothèques », Le Flâneur des deux rives, (1918), Œuvres en prose complètes, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », t.III, 1993, p.34-37

[4] Blaise Cendrars, « Prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France », in Œuvres Romanesques I, précédées de Poésies complètes, édition établie et préfacée par Claude Leroy, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2017, p.22.

[5] John Dos Passos, Orient-Express (1927), Monaco, Editions du Rocher, 1991.

[6] Blaise Cendrars et Ricciotto Canudo, in Revue Montjoie !, Paris, 1914 : « Des étrangers, amis de la France, qui pendant leur séjour en France, ont appris à l’aimer et à la chérir comme une seconde patrie, sentent le besoin impérieux de lui offrir leurs bras ». Faut-il y voir, d’ailleurs, une première prémonition à la future mutilation de Cendrars ?

[7] Voir l’ouvrage de Laurent Tatu et François Oschner, Blaise Cendrars ou la légende du Légionnaire, Préface de Christine Le Quellec Cottier, Paris, Editions Imago, 2015.

[8] Voir La Main Coupée

[9] Blaise Cendrars, Du monde entier au cœur du monde. Poésies complètes, collection « Poésie/Gallimard »

[10] Blaise Cendrars, Œuvres poétiques et romanesques Complètes, I, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2 volumes, sous la direction de Claude Leroy, 2017, p.1131.

[11] Blaise Cendrars et Raymone Duchâteau, Correspondance 1937-1954 : ‘‘Sans ta carte je pourrais me croire sur une autre planète’’, M. Boucharenc éditeur, Genève, Editions Zoé, Collection « Cendrars en toutes lettres », 2015, p.110

[12] Voir supra « L’hybridité d’un poète insaisissable : de Blaise ‘‘Cendrart’’ à Blaise Cendrars »